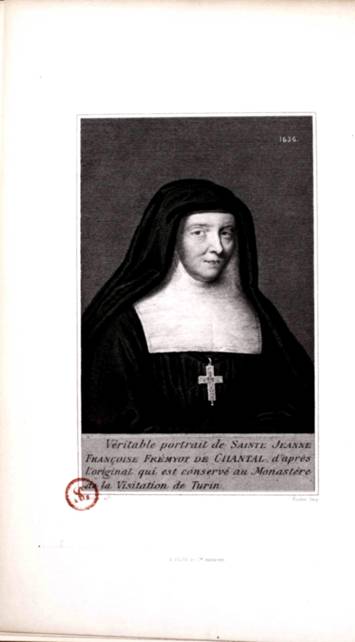

Sainte Jeanne-Françoise Frémyot

de Chantal

sa vie et ses Œuvres

Tome Premier

Mémoires sur la vie et les vertus

de sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal

Fondatrice de l’ordre de la Visitation

Sainte-Marie

par la mère

Françoise-Madeleine DE CHAUGY

secrétaire de la sainte et cinquième supérieure

du monastère d’Annecy

ÉDITION

AUTHENTIQUE

PUBLIÉE

PAR LES SOINS DES RELIGIEUSES DU PREMIER MONASTÈRE DE LA VISITATION

SAINTE-MARIE d'ANNECY

L'auteur et les éditeurs

déclarent réserver leurs droits de traduction et de reproduction à l'étranger.

Ce volume a été déposé au

Ministère de l'intérieur (section de la librairie) en octobre 1874.

PARIS.

-– TYPOGRAPHIE DE E. PLON ET Cie, 8, RUE GARANCIÈRE.

e. plon et cie imprimeurs-éditeurs

rue garancière, 10

1874

Tous

droits réservés

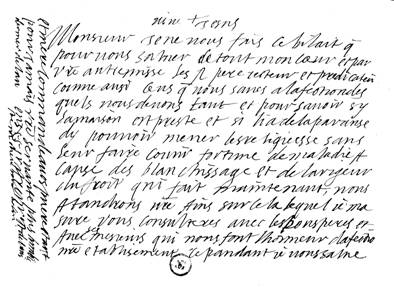

Lettre de Sainte Chantal, reproduite ci-dessous en fac-similé.[1]

Vive † Jésus !

Monsieur, je ne vous fais ce billet

que pour vous saluer de tout mon cœur, et par votre entremise les Révérends

Pères Recteur et Prédicateur, comme aussi ceux que vous savez à l'affection

desquels nous devons tant, et pour savoir si la maison est prête et s'il y a de

l'apparence d'y pouvoir mener les Religieuses sans leur faire courir fortune de

maladie à cause des blanchissages et de la rigueur du froid qui fait maintenant.

Nous attendrons votre avis sur cela, lequel je m'assure vous consulterez avec

les bons Pères et avec ces Messieurs qui nous font l'honneur d'affectionner

notre établissement.

Cependant, je vous salue et me

recommande à vos prières, étant pour jamais

Votre servante plus humble en Notre-Seigneur,

Sr J.

F. FRÉMYOT,

de la visitation sainte-marie,

dernier de l'an.

Dieu soit béni !

APPROBATION

de

s. g. mgr c. marie

magnin, évêque d'annecy

Il est des Saints dont les

vertus et la gloire sont connue un secret que Dieu semble avoir voulu se

réserver : ils ont vécu, ils sont morts ignorés ; seule l'Église a

inscrit leurs noms, et garde leur souvenir dans ses diptyques sacrés.

Il en est d'autres dont, au

contraire, Dieu veut faire connaître au monde entier les vertus et les

travaux ; Sainte Jeanne-Françoise de Chantal est de ce nombre. Sa vie

devait être le patrimoine et l'honneur d'une nombreuse famille de Saintes. Dieu

a voulu que cette famille pût contempler dans sa Mère un modèle accompli de la

perfection religieuse.

Saint François de Sales le tout

premier avait ébauché le portrait de cette femme héroïque, dans les conseils

qu'il lui adressait, et dont elle était l'application vivante ; et quand

il fut parti pour le ciel, la Providence eut soin de placer près de la Sainte

une jeune religieuse dont le nom restera immortel, Françoise-Madeleine de

Chaugy. Merveilleusement douée par la nature, son esprit élevé, son caractère

plein de fermeté et de grandeur se développèrent admirablement dans l'éducation

première qu'elle reçut au sein de sa famille. Devenue plus tard, dans la vie

religieuse, secrétaire de la sainte Fondatrice de la Visitation, elle s'éleva

sous sa direction aux plus hautes vertus ; elle acquit dans la pratique

des affaires ce tact, ce discernement, qui la rendirent propre aux plus grandes

choses et lui en facilitèrent le succès.

Dans cette position, elle

comprit ce qu'elle devait à la mémoire de Sainte Jeanne-Françoise de

Chantal ; elle écrivit sa vie, et elle [vi] mit à ce travail tout son cœur de fille d'une telle Mère, toute

son âme de religieuse exemplaire, tout son talent d'écrivain distingué.

C'est cette Vie que le premier monastère de la Visitation d'Annecy est

en voie de publier. Ce précieux ouvrage venant du grand siècle avec l'empreinte

de l'esprit de cette époque, à la fois religieux et littéraire, apparaît avec

une autorité que personne ne saurait lui donner de nos jours ; il apparaît

comme une grande lumière à une société penchant vers sa ruine et s'agitant dans

la confusion et le conflit des doctrines les plus contradictoires. Puisse-t-il

rendre à tous ceux qui cherchent sincèrement les doctrines de vérité et de vie,

le sentiment de ce qui manque généralement à notre époque : l'énergie et

l'empire sur soi ; énergie et empire que notre siècle sensuel et énervé

s'attache à détruire dans les âmes !

La Vie de Sainte Jeanne-Françoise, par la Mère de Chaugy, ne s'adresse

pas seulement aux âmes qui, dans la vie cachée du cloître, n'aspirent qu'à se

transformer sous l'œil et la main de Dieu pour les récompenses et les

splendeurs du ciel, elle s'adresse encore à toutes les personnes du monde qui

veulent chercher les traces qu'y a laissées la Sainte, et à toutes celles qui

se sentent élevées par la puissante influence et par l’action qu'exercent sur

elles les grandes âmes et le spectacle des grandes vertus.

La Vie de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal est suivie de ses Œuvres,

qui comprennent ses Entretiens

à ses filles, et ses Lettres, au nombre de plus de deux mille. On y

voit l’âme de la Sainte comme dans son sanctuaire ; on l'y voit montrant à

la fois, comme saint François de Sales, son guide et son modèle, aux uns les

voies de la perfection chrétienne, et aux autres celles qui conduisent à Dieu

les fidèles appelés à vivre dans le monde.

Tout promet à cette publication un véritable succès et des fruits que

nous prions Dieu de rendre abondants et permanents.

† C. MARIE, Évêque d'Annecy.

Annecy, fête de l'Assomption, 1874.

LETTRE

de s. g. mgr

mermillod, évêque d'hébron, vicaire apostolique de genève, à la supérieure de

la visitation d'annecy

Fernex, 12 août 1874, fête de sainte Claire.

Ma très-honorée Sœur,

La publication des douze volumes de l'Année sainte vous a valu les bénédictions du Souverain Pontife et

les suffrages des plus illustres membres de l'Épiscopat.

En mettant en lumière ces archives de votre famille de la Visitation,

cette histoire des grandes âmes qui se sont formées dans vos monastères, vous

avez, à votre insu, fait une admirable apologie de la vie religieuse et élevé

un monument littéraire.

Vous avez compris que cette œuvre devait se compléter. Ni les orages

qui désolent l'Église, ni les ruines qui se font au sein des sociétés ne vous

ont découragée : dans la paix et dans la lumière du cloître, vous avez

fait rechercher, vous avez fait étudier, et vous allez mettre au jour les Mémoires de la Mère Françoise-Madeleine de

Chaugy sur Sainte Jeanne-Françoise de Chantal.

La Mère de Chaugy fut, en plein dix-septième siècle, une religieuse

consommée dans la perfection spirituelle et un écrivain supérieur. Elle mena de

front le travail de sa sanctification, la Canonisation de saint François de

Sales, dont elle fut l'infatigable promotrice, et les Annales de votre Ordre,

quoique son existence fût livrée à de cruelles épreuves. On la dit : Nièce

et fille spirituelle de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal ; elle a, dans

la [VIII] grâce et dans

la naïveté de son style, quelque affinité d'esprit avec sa cousine, madame de

Sévigné. Ce ne sont pourtant pas les beautés littéraires qu'elle recherchait,

elle les cueillait naturellement ; elle n'avait d'autre but que de peindre

la femme forte qui fut la coopératrice de saint François de Sales :

ses Mémoires sont un chef-d'œuvre. On peut leur appliquer le mot de

saint Thomas sur saint Bonaventure écrivant l'histoire du pauvre d'Assise : C'est une Sainte

qui raconte l'histoire d'une Sainte. Aucun récit ne peut remplacer ces pages

élevées et attachantes, qui nous font pénétrer dans cette âme où Dieu s'est

complu à répandre l'abondance de ses trésors. Sainte Jeanne-Françoise de

Chantal ne peut être connue et appréciée, dans sa vie et dans son œuvre, que

par ces Mémoires, où s'unit toute l'impartialité d'un témoin

contemporain aux ardeurs de la piété filiale. Tour à tour, la jeune fille, la

femme, la veuve et la religieuse s'y montre avec le sens surnaturel qui la

distingue et la force héroïque qui fut son caractère principal. En les lisant,

on assiste à ces luttes sublimes où cette âme vigoureuse se laisse dompter et

transformer sous la main de Dieu qui multiplie ses souffrances ; on

contemple l'humble énergie avec laquelle elle se laisse tailler sous la

direction ferme et douce du grand Saint que le Seigneur lui donna pour guide et

pour père. La Mère de Chaugy ne saisit les faits extérieurs que comme des bijoux

dont elle se sert pour enchâsser l'âme de la Sainte. Là est son vrai mérite

chrétien et littéraire ; c'est plus qu'une biographie, c'est la peinture

d'une âme rendue visible, c'est l'étude du saint amour du Sauveur « qui

l'a fait persévérer jusqu'à la fin avec une fidélité toujours croissante au

service de Dieu ; fidélité admirable et qui ne se pourra connaître que

dans le ciel, parce que cette fidélité amoureuse a subsisté non-seulement dans

la douceur de la paix intérieure, mais dans l'effroi, dans l'horreur, dans la

violence et dans la longueur de la guerre spirituelle. »

Les volumes que vous publierez successivement compléteront l'étude de

la Mère de Chaugy. La Sainte se révèle par ses enseignements ; la doctrine

de la sainteté religieuse, que saint François de Sales lui a appris à puiser

dans le Cœur du Maître, jaillit en flots de [IX] lumière, de correction et de consolation ;

elle habite les sommets de la vie parfaite, et elle en parle comme d'un

spectacle qui lui est familier.

Sous votre inspiration, ma très-honorée

Sœur, les Lettres de Sainte Jeanne-Françoise ont été recueillies, classées avec

un soin délicat et fidèle. Grâce à vos volumes, il sera facile de suivre les

combats, les joies, les aridités spirituelles de la Sainte, et cela, mois par

mois, presque jour par jour, depuis 1615 jusqu'à sa mort.

Les hôtes des cloîtres, les

membres du clergé, les fidèles vivant dans le monde, se nourriront de ces

volumes substantiels dont plus que jamais les âmes ont besoin pour ne pas se

laisser affadir et énerver. Les hommes avides de curiosités littéraires y

trouveront des plaisirs intellectuels, et un parfum de cette époque qui a été

le berceau des gloires du dix-septième siècle.

Ces volumes formeront un

contraste avec une partie des livres modernes de piété : il circule dans

les écrits de la Mère de Chaugy une puissante sève théologique ; la foi

fut sa vie et la science de la foi était son atmosphère habituelle ; ils

nous transportent dans des régions lumineuses et vivantes.

Les Saintes Écritures nous ont

tracé le portrait de la femme

forte ; vos volumes en offrent un des types les plus accomplis

qui aient paru dans l'histoire de l'Église.

Il appartenait au premier

monastère de la Visitation, à celui qui est si bien nommé la sainte Source,

de verser ses trésors à notre époque desséchée et appauvrie. Vous avez par

là rempli un devoir sacré, rendu gloire à Dieu, honoré l'Église et servi les

âmes.

Recevez, ma très-honorée Mère,

l'assurance de mon respectueux et tendre dévouement en Notre-Seigneur.

† GASPARD,

évêque d'Hébron, Vicaire apostolique de Genève.

LETTRE DES RELIGIEUSE DE LA VISITATION D’ANNECY

VIVE

† JÉSUS

De notre 1er monastère d'Annecy, 16

juillet 1874.

A nos très-honorées et

très-chères Sœurs les Religieuses de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie.

nos très-honorées et très-chères sœurs,

Nous savons combien la mémoire de

notre sainte Fondatrice vous est chère, quel prix votre piété filiale attache à

tout ce qui émane de cette glorieuse Mère. Vous offrir, au moyen de la présente

publication, la vie de cette Sainte incomparable ; vous présenter les

Écrits qu'elle nous a laissés, les Exhortations qu'elle adressait à nos

premières Mères ; vous faire parvenir ses Lettres comme si elles avaient

été destinées à chacune de vous en particulier, c'est donc répondre au désir de

votre cœur, c'est en même temps combler une lacune dans les bibliothèques de

nos monastères.

Il est vrai, les Mémoires sur la

vie de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, ainsi que ses Écrits, ont été

édités plusieurs fois, mais ces éditions nous ont paru si défectueuses que nous

n'avons pas cru devoir nous y tenir. Osons même le dire en toute simplicité,

nous n'avons pas pu voir, sans en être peinées, la facilité avec laquelle on

s'est permis d'ajouter, de retrancher aux textes originaux, de les rajeunir, de

leur enlever leur couleur native. Le respect que nous devons à notre

Bienheureuse Fondatrice, ainsi qu'à toutes les parties de son précieux

héritage, d'une part, et, de l'autre, la sérieuse exactitude qui doit présider

à des publications de ce genre, nous imposaient l'obligation de faire

disparaître de sa Vie et de ses Œuvres ces remaniements qui les

déparent dans les précédentes éditions, de les ramener à leur beauté, à leur

physionomie première. Pour accomplir cette tâche importante, les pièces

authentiques ne [XI] nous manquaient

pas ; outre de nombreux manuscrits qui nous ont été communiqués par nos

monastères, nous avions sous la main les autographes et les copies que nous

conservons précieusement dans nos archives. À l'aide de ces ressources, il nous

a été facile de dégager les textes des éléments étrangers, de les rétablir dans

leur sincérité, de les restituer dans leur intégrité primitive. Et maintenant,

nos très-honorées et très-chères Sœurs, nous sommes heureuses de pouvoir vous

offrir, dans leur pureté, la Vie et les Œuvres de notre grande Sainte. Dans

cette publication vous verrez un monument élevé à sa gloire, monument d'autant

plus digne de cette héroïque Sainte, qu'elle en a fourni et taillé elle-même

toutes les pierres.

Qu'il nous soit permis d'exposer en quelques mots, à Vos Charités, sous

quelle inspiration nous avons commencé et poursuivi notre travail.

Nous avons le bonheur, assurément digne d'envie, de posséder, dans notre

église d'Annecy, le Corps à peu près entier de notre glorieuse Mère. Mais elle

nous a laissé, dans sa Vie et dans ses Écrits, d'autres restes

d'elle-même auxquels notre foi attache la plus haute valeur. En effet, les

nobles pensées, les sentiments sublimes qui animaient sa grande âme, la

générosité qu'elle déployait dans ses moindres actions, les prodiges de vertu

qui éclataient parfois dans sa conduite, tous ces souvenirs revêtent pour nous

le caractère de reliques spirituelles. Ces reliques, d'une nature différente

des autres, il nous est donné à toutes de les posséder en commun, de les

enchâsser dans notre mémoire, de les conserver au sanctuaire de notre cœur.

Le Seigneur qui avait appelé Sainte Jeanne-Françoise de Chantal à

établir, sous la direction de saint François de Sales, l'Ordre de la

Visitation, personnifia dans notre Bienheureuse Mère l'esprit propre à notre

Institut ; il la posa comme le type sur lequel toutes ses filles

spirituelles auraient à se modeler : sublime exemplaire qui nous est

montré sur la montagne de la perfection, resplendissant des vertus

caractéristiques de notre état, couronné de ces fleurs indigènes que nous

devons cultiver dans les jardins de l'Époux. Or, dans la réalité, [XIII] ce

modèle parfait, cette image de notre Mère, où la rencontrer, sinon dans ses

Écrits, qui reflètent sa grande âme ; sinon dans ces Mémoires de la

Mère Françoise-Madeleine de Chaugy, où la vie de la Sainte est reproduite

comme dans un miroir ?

La Vie et les Écrits de notre

sainte Fondatrice seront pour nous des ouvrages classiques de perfection

religieuse ; c'est là que nous trouverons, dans sa puissante énergie,

l'esprit qui doit nous animer ; laque nous pourrons étudier, pour les

faire passer en nous, ces airs de famille, ces traits de race qui doivent nous

distinguer : l'amour des croix, des humiliations, des souffrances, l'union

amoureuse avec Jésus caché, anéanti, crucifié. À lire ces magnifiques Écrits de

notre héroïque Mère, à la contempler sur les sommets qu'elle habite, nous nous

sentirons soulevées de terre, merveilleusement animées à la suivre dans la voie

qu'elle nous a ouverte, à nous élever à la hauteur de notre sublime vocation.

Suivant la comparaison de l'Écriture, sainte Jeanne-Françoise de Chantal sera

pour nous l'aigle qui, par ses cris et la hardiesse de son vol, provoque ses

aiglons à voler, à s'élancer vers le soleil. Par la force de ses paroles et la

vertu de ses exemples, ne semble-t-elle pas nous dire à toutes : Montez

plus haut ! plus haut sur la montagne de la perfection ! plus haut

sur le Calvaire ! Approchez-vous de Jésus ! plus près du Cœur de

Jésus ! plus avant dans le Cœur du très-humble et très-doux Sauveur !

C'est dans ce Cœur tout amour que

nous nous disons, avec le plus humble et cordial respect.

Nos très-honorées et bien-aimées

Sœurs,

Vos

très-humbles et indignes Sœurs

et servantes en Notre-Seigneur,

Les Sœurs de la Visitation Sainte-Marie

d'Annecy.

DIEU SOIT BENI !

PRÉFACE[2]

Les Mémoires de la Mère de Chaugy sur sainte Chantal sont placés

en tête de cette publication, comme le portique naturel du monument qu'élève le

premier monastère de la Visitation d'Annecy à la gloire de son illustre

Fondatrice. Ces Mémoires introduiront le lecteur aux Écrits de celle

dont ils retracent si bien le grand caractère et les héroïques vertus.

Les merveilles opérées par le Seigneur dans sa fidèle Servante devaient

être fidèlement conservées, autant pour l'édification de l'Ordre de la

Visitation que pour celle de l'Église entière. Dieu lui-même sembla tailler la

plume de celle qu'il destinait à réaliser cette œuvre. Il disposa les

événements de telle sorte, qu'à un chef-d'œuvre de sa grâce correspondît un

chef-d'œuvre de biographie religieuse. Sainte Chantal donna la main, sans le

savoir, à ce dessein du ciel, en prenant pour secrétaire celle-là même qui

devait nous transmettre le récit fidèle de sa sainte vie.

La Mère de Chaugy se trouva placée dans des conditions [XVIII] uniques

de caractère et de position pour connaître à fond Sainte Chantal et la faire

revivre dans une biographie. Admirablement douée du côté de l'esprit et du

cœur, elle avait reçu une éducation très-soignée. Sous cette heureuse

influence, se développa bientôt en elle un talent d'écrivain fort remarquable.

L'auteur des Mémoires avait vu le jour en Bourgogne, comme la

Sainte ; issue de parents nobles comme celle-ci, elle appartenait à la

même société, fréquentait le même monde. Bien plus, une alliance entre leurs

deux familles avait établi entre la baronne de Chantal et mademoiselle de

Chaugy les rapports de grand'tante à petite-nièce. Aux liens du sang vinrent

bientôt s'ajouter les nœuds sacrés de la religion ; la sainte tante et sa

petite-nièce vécurent plusieurs années ensemble dans le premier monastère

d'Annecy, soumises à la même règle, suivant les mêmes exercices.

Ce n'est pas tout : la jeune religieuse dut à son jugement, à sa

discrétion, et à sa merveilleuse facilité de rédaction, d'approcher aussi près

que possible de celle dont elle devait écrire la vie. Sainte Chantal, qui

n'avait pas été la dernière à remarquer les aptitudes de sa nièce, voulut en

tirer parti dans l'intérêt de son Ordre ; elle l'attacha donc à sa

personne en qualité de secrétaire. Par le fait même de sa nouvelle charge, la

Sœur Françoise-Madeleine se trouvait admise dans l'intimité de la Sainte ;

en dépit de son humilité, celle-ci était obligée de penser tout haut, d'agir au

grand jour devant son heureuse secrétaire.

De la sorte, la Mère de Chaugy assistait à la vie intérieure aussi bien

qu'à la vie extérieure de cette femme incomparable. L'attention tenue en éveil

par une sainte curiosité, le [XIX] regard

aiguisé par une admiration toujours croissante, ce témoin si perspicace, si

clairvoyant, saisissait tout, comprenait tout avec ce sens religieux, avec

cette exquise sensibilité que développe la vie du cloître.

Pour suppléer à ce qu'elle n'avait pas pu voir par elle-même, la Mère

de Chaugy avait, d'une part, les témoignages des premières Supérieures de

l'Institut, qui avaient été, elles aussi, des témoins attentifs aux moindres

actions de leur sainte Mère ; et, de l'autre, les renseignements que

pouvaient lui fournir les familles Frémyot, de Chantal et de Toulonjon.

Grâce à ces circonstances exceptionnelles, Sœur Françoise-Madeleine

était merveilleusement préparée à rédiger ses Mémoires sur la vie et les

vertus de Sainte Chantal. Le moment vint trop tôt pour elle, et pour ses

Sœurs, de quitter son rôle de secrétaire, pour remplir celui de biographe de la

vénérée Servante de Dieu.

Sainte Chantal venait de mourir, à Moulins, au grand regret des

personnages les plus éminents que possédaient alors la Savoie, la France et

l'Italie.

La Mère de Blonay, supérieure, à cette époque, du premier monastère

d'Annecy, chargea Sœur Françoise-Madeleine d'écrire la vie de la sainte

Fondatrice. La nièce de l'illustre défunte se mit à l'œuvre avec amour ;

elle retraça d'une plume pieuse ce qu'il lui avait été donné de voir et

d'entendre, et aussi tout ce qu'elle avait puisé aux meilleures sources sur la

femme forte, sur la religieuse, modèle incomparable que le ciel venait

d'enlever à la terre.

La Mère de Chaugy rédigea les Mémoires pour ses Sœurs de la

Visitation ; dans sa modestie, elle ne regardait pas [XX] plus loin, elle ne visait nullement à la

grande publicité. Ce trésor littéraire demeura donc, à l'état de manuscrit,

dans le demi-jour des monastères de l'Institut. La nièce de Sainte Chantal

entrait dans sa trente-deuxième année lorsqu'elle commença son œuvre. C'était

en 1642, Louis XIII n'avait plus qu'un an à vivre ; le grand siècle, déjà

à son aurore, allait s'ouvrir avec le règne de Louis XIV. Les Mémoires sur la

vie et les vertus de Sainte Chantal accusent bien cette date ; par leurs

qualités comme par leurs défauts, ils appartiennent à cette heure,

littérairement si intéressante, qui marque la transition entre la première et

la seconde moitié du dix-septième siècle. La langue de l'auteur des Mémoires

n'est pas en retard sur celle de ses contemporains. Il reste encore à ce

langage une légère couche d'archaïsme, une teinte caractéristique qu'il faut

bien se garder d'effacer : nous insistons sur ce point parce que la Mère

de Chaugy peut et doit figurer parmi les meilleurs biographes de son temps.

Comme écrivain, cette fille de saint François de Sales possède les

qualités maîtresses : avec une touche originale, elle a les grâces du

naturel, une noble simplicité, une imagination fertile, un goût exquis. Chez

elle, rien qui sente l'art ou l'effort, tout jaillit de source. Sa plume facile

se hâte, elle se précipite ; dans sa course, elle sème, comme en se

jouant, les mots et les tours heureux, les pensées saillantes, les souriantes

images, et, il faut bien le dire aussi, des incorrections que l'on distingue à

peine, effacées qu'elles sont par les beautés qui les entourent. On sent que,

pressée par le temps et les devoirs multiples de la vie religieuse, elle se

préoccupe assez peu de la forme pour s'attacher [XXI] scrupuleusement à l'exactitude des faits et à la

vérité des peintures. De là une franchise d'allures, une vivacité de style, un

aimable abandon qui charment, entraînent le lecteur, et ne lui permettent même

pas de remarquer les quelques négligences échappées à l'écrivain. La Mère de

Chaugy narre avec intérêt ; elle excelle à choisir et à grouper les faits

saillants, les circonstances qui captivent et édifient. Et cependant, sans

sortir du ton de la narration, elle ne se défend pas d'une chaleur pénétrante,

d'une admiration communicative pour sa Mère glorieuse et bien-aimée.

L'étude et la méditation l'avaient rendue très-familière avec

l'Écriture sainte. Elle s'en était nourrie, pénétrée de telle sorte, que son

style se teignait, à son insu, des couleurs employées parles auteurs sacrés.

Les passages tirés de cette source, les allusions, les applications abondent

sous sa plume, et, cela, avec un admirable à-propos. Souvent, un mot de

l'Écriture, jeté en passant, lui suffit ; quelquefois il lui arrive de

s'arrêter à un texte ou à un fait, de le commenter et de s'y complaire, comme

il sied à une religieuse qui écrit dans une cellule et pour les habitants du

cloître.

La Mère de Chaugy s'est appliquée à mettre en relief les traits caractéristiques

de Sainte Chantal, surtout à dévoiler les splendeurs intimes de sa grande âme,

à les faire rayonner au dehors. Pour atteindre ce but, le talent ne suffisait

pas ; il fallait y ajouter l'élévation, la sûreté, la finesse du coup

d’œil que donne seule une haute vertu. Pour nous révéler la grande Sainte, il

ne fallait rien moins qu'une parfaite religieuse ; l'auteur des Mémoires

était à la hauteur de cette tâche. Fortement trempée dans les eaux de la

grâce, coutumière [XXII] des

plus héroïques sacrifices, elle excellait à discerner les opérations divines,

les mystérieuses transformations par lesquelles l'Esprit-Saint fait passer les

âmes privilégiées. Aussi c'est merveille comme la Mère de Chaugy nous introduit

dans le cœur de Sainte Chantal ; elle nous en montre les ressorts les plus

secrets, les élans les plus sublimes, avec autant de facilité qu'elle déroule

la série de ses actions extérieures. Si le grand mérite d'une biographie

religieuse consiste à nous révéler l'âme d'un Saint, à nous dévoiler ses

sentiments intimes et ses vertus secrètes, pour l'édification de tous, et

spécialement pour l'usage pratique de quiconque aspire à la vie parfaite, les Mémoires

de la Mère de Chaugy peuvent être cités comme un modèle du genre.

La vie de Sainte Chantal a été écrite, d'une manière plus ou moins

développée, par plus de dix auteurs. Ceux qui ont le mieux réussi ont puisé à

larges mains dans les Mémoires de la Mère de Chaugy. Plusieurs, à

commencer par le P. Fichet et Mgr de Maupas, et à continuer par Marsollier et

autres, n'ont pas suffisamment compris la grande âme de Sainte Chantal ;

ils ont altéré la figure de cette vraie imitatrice de saint François de Sales,

et cela, pour n'avoir pas assez consulté son biographe le plus autorisé.

En 1842, M. l'abbé Boulangé publia, pour la première fois, d'après une

copie de l'original, les Mémoires de la Mère de Chaugy. Cette

publication fut parfaitement accueillie, comme le prouvent les éditions qui se

succédèrent assez rapidement. Mais la copie communiquée à M. l'abbé Boulangé

était fautive en quelques endroits, incomplète en d'autres ; de plus, le

texte original y avait été retouché et rajeuni. [XXIII]

L'édition que donne aujourd'hui au public le premier monastère de la

Visitation d'Annecy a été faite sur l'autographe de la Mère de Chaugy,

autographe conservé dans les archives de cette communauté. C'est la première

fois que le texte original des Mémoires sur la vie et les vertus de Sainte

Chantal est reproduit dans son intégrité et toute sa pureté.

Il convenait que la Sainte Source

d'Annecy répandît, dans leur fraîcheur native, ces précieux effluves sur

le jardin de l'Église. Puissent-ils y faire germer et fleurir, avec un éclat

toujours nouveau, les nobles et fortes vertus dont la Mère de Chaugy nous

montre en Sainte Chantal un si parfait modèle !

A. G.

AVANT-PROPOS

des mémoires de la

mère de chaugy.

C'est en la présence de Jésus, Marie et Joseph, de la sainte bonté

desquels j’implore le secours, que je proteste ne vouloir mettre en ces cahiers

que la très-pure vérité, selon que je l'ai apprise tant de la propre bouche de

notre Bienheureuse Mère Jeanne-Françoise de Chantal, que de plusieurs autres

personnes, et notamment de nos premières Mères Marie-Jacqueline Favre,

Jeanne-Charlotte de Bréchard et Péronne-Marie de Châtel, qui me firent faire

des mémoires sur leurs relations, l'année 1636.

C'est de ces mémoires que je vais tirer la plus grande partie de ce que

je dirai, y ajoutant ce que j'ai appris depuis, tant par la toute particulière

fréquentation que j'ai eue de notre Bienheureuse Mère, ayant eu la grâce d'être

sa secrétaire depuis l'an 1632,

que de ce que j'apprends de notre très-honorée Mère Aimée de Blonay, qui est

une des premières filles, et la dernière Mère supérieure de cette Bienheureuse.

Ainsi je commence., ce jour de la sainte Purification

de Notre-Dame, 2 février 1642, dans notre premier

monastère d'Annecy.

dieu soi béni !

PREMIÈRE PARTIE.

SES ANNÉES PASSÉES AU MONDE.

CHAPITRE PREMIER.

de la vertu des aïeux

et du père de notre bienheureuse mère.

Ce n'est pas pour faire parade des choses desquelles le monde fait

gloire, que nous voulons parler de la très-noble et vénérable race de notre

Bienheureuse Mère Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal ; mais c'est qu'il

nous semble raisonnable de chercher, un peu avant, la racine de l'arbre dont

nous avons goûté le doux fruit.

Cette très-heureuse Mère était issue de la noble race des Frémyot, et,

du côté maternel, de l'illustre maison de Berbisey, laquelle, depuis trois

cents ans, est l'honneur de sa province, tenant les premières charges de la

robe et de l'épée, et ayant une alliance quasi-universelle dans toutes les

bonnes maisons du duché. Les ancêtres paternels de cette Bienheureuse Mère [4]

furent des premiers fondateurs de l'auguste parlement de Dijon, ville très-ancienne,

capitale de la Bourgogne, et une des premières illustrée des sacrés rayons de

la foi catholique, par le glorieux saint Bénigne. C'est dans cette belle ville

où les prédécesseurs de notre Bienheureuse Mère ont été bénis de génération en

génération. Mais, pour ne nous engager pas dans un trop long discours, nous ne

ferons que dire un mot de ses aïeul et bisaïeul, qui se nommaient Jean et René

Frémyot, tous deux tenant les premières charges au parlement de Dijon.

Son bisaïeul fut nommé un exemplaire de toute justice et vertu, le père

des pauvres et le refuge des affligés ; il alla jusqu'en la

soixante-treizième année de son âge, et laissa, après une sainte mort, pour

héritier de sa maison et de ses vertus, René Frémyot, aïeul de notre

Bienheureuse. Celui-ci fut comme cet ancien juste, faisant ce qui est agréable

devant le Seigneur, et ne se détournant point de la bonne voie de son père.

L'une des grandes bénédictions que Dieu lui donna fut d'être père de Bénigne et

Claude Frémyot, père et oncle de notre Bienheureuse Mère. Ce sage politique mit

son principal soin à la bonne et dévote éducation de ses dignes enfants, et,

comme de son temps, Calvin et Luther, ainsi que de funestes lamies, tâchaient

de faire sucer aux Français le lait empesté de leur pernicieuse doctrine, ce

bon père de famille, sans y jamais manquer, tous les jours deux fois, le matin

et le soir, faisait un petit discours à ses enfants et domestiques, pour leur

servir d'antidote et de préservatif contre le venin des erreurs qui faisait

mourir spirituellement tant d'âmes. Non content de cela, il allait par les

compagnies et faisait des assemblées de ses amis pour parler avec un zèle et

une ferveur admirables de la vérité que l'Église romaine enseigne, et Dieu lui

fit la grâce d'empêcher plusieurs de tomber au précipice de l'hérésie.

Ce fidèle enfant de la sainte Église vécut saintement et vigoureusement

jusqu'en l'âge d'environ septante-cinq ou six ans. [5] Il eut révélation du

jour et de l'heure de son décès. La veille d'icelui il alla dire adieu à ses

amis et parents, leur disant, avec une sainte simplicité, qu'il était sur son

départ pour aller au voyage éternel. Ce même jour, il arriva une chose

véritablement merveilleuse : c'est que ce bon vieillard, voulant monter

sur sa petite mule pour aller prendre congé de ses amis, il ne le pouvait à

cause de sa débilité. Cette bête, comme si elle eût connu la nécessité de son

maître, étend ses quatre jambes, s'abaisse jusque quasi à loucher la terre avec

son ventre, et demeure dans cette posture jusqu'à ce que ce bon vieillard fut

bien agencé sur sa selle, que tout doucement elle se releva tirant ses pieds

l'un après l'autre, et au retour de ce petit voyage, elle se mit en la même

posture pour laisser descendre commodément son bon maître. Ce qui fut remarqué

de tous les assistants comme une merveille, et comme une petite récompense que

Dieu donnait au bon vieillard de sa parfaite soumission à l'Église

romaine ; car les créatures irraisonnables, dit un saint, se rendent

soumises à l'homme à mesure que l'homme raisonnable se rend soumis à Dieu.

Notre pieux et vénérable vieillard étant de retour de faire ses adieux,

se mit au lit et mit ordre que, le lendemain, il y eût un ecclésiastique prêt

pour dire messe en une petite chapelle de laquelle il la pouvait ouïr de son

lit, et dit ouvertement qu'avant que le Prêtre eût pris la dernière ablution,

sa vie devait finir. Il passa la nuit très-dévotement, quoique avec

douleur ; et le matin venu, se confessa derechef, communia, reçut

l'extrême-onction, pria que l'on lui dît sa messe, ajoutant ces belles

paroles : « D'autant, dit-il, qu'avant que la dernière ablution soit

prise je dois aller boire le nectar éternel au royaume de mon Dieu. » Il

ouït cette messe avec une admirable dévotion, et, à même temps que le prêtre

élevait le calice, ce saint vieillard, avec une grande ardeur de dévotion et un

visage angélique, éleva ses yeux vers les montagnes [6] éternelles, disant, en

latin, ce verset de David : Quando consolaberis me ? « O

Dieu ! quand me consolerez-vous ? » À même temps., il expira

devant toute l'assistance, laquelle n'eût pu se consoler en la perte d'un si

digne homme, qu'en le voyant revivre en la personne de ses dignes enfants, et

notamment en celle de Bénigne Frémyot, père de notre Bienheureuse Mère, lequel

augmenta infiniment la gloire de son illustre maison. L'on vit en lui, dès ses

jeunes ans, les fruits des saintes semences que son bon père avait jetées en

son âme.

Nous n'en dirons ici que ce seul trait : Il était jeune écolier à

Bourges, lorsque les Calvinistes prêchaient avec une fureur d'enfer leurs

mensonges. Ce jeune homme ne voulait point aller à ce prêche ; mais enfin,

une fois, contraint par l'importunité de ses compagnons, il y entra, et au

sortir d'icelui, il dit à ceux qui l'avaient mené là : « Nous sommes

venus entendre un discours de médisance, et non pas une prédication. Sachez que

l'Esprit de Dieu n'est point en cet homme ; au lieu d'enseigner à observer

la loi de Dieu, il déclame contre la Mère Église. Jamais il n'empoisonnera mon

cœur ni mes oreilles. » En effet, quelque instance que l'on lui fît par

après, l'on n'eut jamais le crédit de lui faire entendre un discours

d'hérétique, et il empêchait ses compagnons d'y aller, leur disant qu'aller au

prêche, c'était courir à l'école d'enfer, et que Lucifer en était précepteur.[3] Il s'en retourna à Dijon, et, après avoir

fini ses études, fut reçu avocat général, charge qu'il exerça si judicieusement

et avec tant de bonheur, que l'on a remarqué qu'il n'a jamais pris conclusion

que ses juges n'aient suivie ; et son mérite le fit parvenir à l'honorable

charge de second président en ce parlement très-auguste de Dijon.

CHAPITRE II.

de la naissance de

notre bienheureuse mère, et de la fidélité du président frémyot, son père, à

l'église et au roi.

Étant lié au monde par les liens de si honorables charges, il s'y lia

encore par celui du saint mariage avec mademoiselle Marguerite de Berbisey,[4] digne compagne de sa vertu. Dieu les bénit

de trois enfants, à savoir : Marguerite, depuis baronne des Francs,

laquelle donna au monde deux très-généreux seigneurs, qui ont consumé leur vie

au service du Roi, et Monseigneur de Châlons, qui vit encore aujourd'hui en

réputation d'un bon et très-vertueux prélat ; la seconde fut

Jeanne-Françoise Frémyot, depuis baronne de Chantal, et notre bienheureuse

Fondatrice ; le dernier fut André Frémyot, archevêque de Bourges, et

patriarche d'Aquitaine. Quant à notre Bienheureuse Mère, saint Jean l'Aumônier,

encore plus charitable au Ciel qu'il n'était sur la terre, voyant que le monde

avait besoin d'une femme forte, obtint de Dieu de faire cette charité à la

terre, et que notre Bienheureuse Mère naquit le jour que l'Église fait la fête

de ce grand aumônier, le 23 janvier. Ce fut dans la ville de Dijon, entre les

sept et huit heures du matin, un mardi, l’an 1572, que cette Bienheureuse vint

au monde, pour en être un ornement glorieux. Grégoire XIII, Boulonnais, tenait

[8] alors le Saint-Siège apostolique, et la couronne de France était portée par

Charles (IX) Maximilien. Notre chère petite fut soudain régénérée par les eaux

sacrées du baptême, et nommée Jeanne, et à la confirmation, Françoise. Elle

n'avait que dix-huit mois quand Dieu la rendit orpheline de mère ; la

sienne mourant en couche, après avoir mis au monde Mgr André Frémyot, archevêque

de Bourges. La petite orpheline ne laissa pas d'être élevée avec un très-grand

soin et non guère moins que si elle eût été au sein de sa défunte mère. Dès son

jeune âge, l'on remarqua en elle des indices particuliers de la grâce divine,

et entre autres une modestie fort majestueuse et une aversion si incomparable

aux hérétiques, que si quelqu'un d'eux la voulait toucher ou porter entre ses

bras, elle ne cessait de crier qu'il ne l'eût posée. Elle apprenait avec une

grande souplesse et vivacité d'esprit tout ce qu'on lui enseignait, et on

l'instruisait de tout ce qui est convenable à une demoiselle de sa condition et

de son bon esprit : à lire, écrire, danser, sonner des instruments,

chanter en musique, faire des ouvrages, etc. Et tandis qu'elle passera ses

premières années d'adolescence dans ces exercices, arrêtons-nous à considérer

les généreuses actions èsquelles M. le président Frémyot, son père, s'occupera.

À peine Charles IX avait atteint le vingt-cinquième de son âge, que la mort,

avec sa faux hardie qui ne respecte personne, lui abattit le sceptre de la main

et la couronne de la tête ; et, par la révolution des années, Henri III

fut sacré Roi de France, lequel, dans quelque temps vit son royaume presque

tout révolté contre lui, par les menées de quelques princes et principaux

seigneurs de sa Cour, qui voulaient s'emparer de sa couronne, et lui donner

pour palais un cloître et pour collier un froc de moine. La Bourgogne, entre

toutes les provinces de la monarchie, fut la plus contraire au Roi, à cause de

son gouverneur qui était propre frère de celui qui prétendait à la couronne.

Sous ce mauvais chef, la ville de Dijon, comme autrefois celle [9] de Jérusalem

sous Hérode, fut troublée et quasi renversée par le vent de cette tempête. Le

gouverneur, qui avait tiré à sa cordelle la plupart des officiers du parlement,

n'oublia rien pour attirer à son parti le président Frémyot, mais ce fut en

vain ; au contraire, voyant qu'il ne pouvait faire mieux, celui-ci gagna

une douzaine, tant des conseillers, avocats et greffiers du parlement, et

abandonnant son bien, sa maison et ses propres enfants, les mena et maintint à

Flavigny et à Semur, « afin, dit-il, qu'il y ait un lieu en cette province

de Bourgogne qui fasse justice sous l'obéissance de son Roi. » Non content

de cela, il gagna encore la noblesse des environs, et, à ses propres dépens,

leva des gens de guerre pour maintenir la campagne dans le parti du Roi. Ce

qu'il ne fit pas seulement pour quelques mois, mais pour quelques années que

ces guerres civiles durèrent, ne se souciant point de s'appauvrir, inculquant à

ceux qui s'étaient rangés à lui, que la grande richesse d'un politique et d'un

homme d'épée est la gloire de s'appauvrir pour garder fidélité, et servir sa

patrie et son Prince légitime. Durant le temps de ces ligues, notre fidèle

président eut de grandes attaques ; la principale desquelles fut que l'on

fit prisonnier son fils unique, et l'on lui écrivit audacieusement que, s'il ne

se rangeait du parti révolté, on lui enverrait pour payement de ses peines la

tête de son fils. Ce grand courage, sans s'étonner en façon quelconque, fit

réponse qu'il s'estimerait heureux d'immoler à Dieu un si cher fils pour une si

bonne cause ; qu'il valait mieux que le fils mourût innocent, que le père

se rendît coupable par une perfidie, péchant contre Dieu et contre son Roi. Ses

ennemis, voyant cela, aimèrent mieux engraisser leurs mains de pistoles, que de

les souiller du sang innocent de ce jeune seigneur, lequel son bon père racheta

par une très-grosse rançon.

Parmi tous ces troubles, le Roi Henri III fut tué, ce qui fit faire des

feux de joie dans le cœur de ses ennemis ; mais celui [10] du fidèle

président fut atteint d'une si vive douleur, qu'en une nuit il devint tout

blanc du côté sur lequel il était couché. Toutefois, sans se laisser emporter

aux troubles et inquiétudes coutumières à ceux qui n'ont pas leur volonté

ajustée à celle de Dieu, d'un esprit tranquille quoique affligé, il fit

incontinent des dépêches à toute la noblesse des environs, fit dresser de nouvelles

troupes pour garder ces deux petites places de Flavigny et de Semur, afin que

dès que Henri IV, auquel la couronne tombait légitimement, aurait embrassé la

pureté de la foi orthodoxe et serait sacré Roi, il trouvât en ce petit coin de

la Bourgogne une troupe fidèle. Après le sacre de ce grand Roi, et que les

troubles furent pacifiés, le président Frémyot revint victorieux dans Dijon,

sans se soucier ni se plaindre des pertes et des dégâts que l'on avait faits à

ses biens et à sa maison. Il ne pensait qu'à faire du bien à la république par

le rétablissement du bon ordre.

Peu de temps après, le Roi Henri IV alla à Dijon faire la visite de ses

États, et départit ses caresses royales avec profusion au fidèle président

Frémyot, confirma et donna autorité à tout ce qui s'était fait en son petit

parlement de Flavigny et Semur, et en même temps déclara nul, invalide et sans

effet tout ce qui s'était passé en son absence au parlement de Dijon, et

dit : « Monsieur Frémyot, vous avez si heureusement été le premier

président à Flavigny, que je désire que vous soyez ici le premier. » Ce

bon président lui répondit : « Sire, à Dieu ne plaise que je m'ingère

jamais à la place d'un homme vivant ; M. le premier président est bon

catholique, il servira bien Votre Majesté. » Le Roi admira cette grande

vertu, et ordonna pourtant que les postes vinssent descendre chez M. Frémyot,

et que toutes les dépêches royales lui fussent remises. Il usa si modestement

de cette faveur, que jamais il n'ouvrit les paquets sans le premier président,

auquel il les portait dès qu'il les avait reçus. Le Roi ne borna pas à cela ses

faveurs, car sachant que[11] ce bon président avait dessein, après avoir fait

tant de généreuses actions pour son Prince terrestre, de se dédier uniquement,

le reste de ses jours, au service du Prince du ciel, en l'état ecclésiastique,

Sa Majesté lui donna l'archevêché de Bourges, la grande abbaye de Saint-Etienne

de Dijon, et des provisions pour le prieuré de Nantua.

Il arriva une chose qui fit plus admirer la vertu de M. Frémyot que

tout ce que nous avons dit. Un certain du parlement avait été son principal

persécuteur durant la Ligue, (même ce fut lui qui fit mettre son fils à

rançon) ; icelui fut accusé vers le Roi de quantité de perfidies. Le Roi

dit soudain qu'il lui fallait faire trancher la tête ; et appelant M. le

président Frémyot, qui était en une autre chambre, lui en demanda son

avis ; ce fut avec étonnement de toute la compagnie de voir que ce bon

président se rendit l'avocat de son ennemi, et demanda sa grâce au Roi avec

tant de solides raisons et de zèle, que ce grand Roi, qui savait ce que

l'accusé avait fait contre M. Frémyot, plia les épaules et dit :

« Président, je vois bien qu'il faut que ma clémence se joigne à votre

douceur ; vous voulez la vie de votre ennemi, je vous la donne. »

Il arriva encore une chose fort agréable, c'est que le Roi se récréant

une fois avec plusieurs seigneurs, et parlant des affaires passées, le

président Frémyot lui dit : « Sire, je vous confesse que si Votre

Majesté n'eût crié de bon cœur : Vive l'Église romaine ! je

n'aurais jamais crié : Vive le Roi Henri IV ! » Ce grand

monarque aima si fort cette chrétienne franchise, qu'il s'en prit à rire de bon

cœur, et dit à un maréchal de France, son favori : « Si vous voulez

faire quelques fourbes, cherchez pour vous aider quelque autre que notre

président Frémyot. » Sa Majesté lui présenta de grandes charges à Paris,

mais il était si affectionné au bien de sa patrie, qu'il ne voulut pas quitter

le parlement de Dijon. Or, il ne se put pas faire prêtre, d'autant qu'il avait

eu deux femmes, et la dernière était veuve quand il [12] l'épousa ; et ne

voulant pas garder les biens de l'Église, il remit tous ses bénéfices à son

fils, lequel Dieu appela à l'état ecclésiastique ; et le bon président

demeura exerçant sa charge avec toute justice et sincérité de conscience.

CHAPITRE III.

comme elle se

comporta en son état de fille, et son mariage avec le baron de chantal.

Durant tous ces troubles, notre Bienheureuse Mère avait beaucoup crû en

toutes façons, et bien que M. le président son père souhaitât fort de la garder

auprès de soi, il s'en dépouilla néanmoins pour le contentement de sa fille

aînée, Marguerite Frémyot, qu'il avait mariée à M. de Neufchèze, baron des

Francs, laquelle désira passionnément de la mener en Poitou avec elle, et Dieu

le permit pour faire voir la force et la vertu de cette jeune demoiselle ;

car ce fut ici où son innocence fut puissamment attaquée, et où sa vertu eût

fait naufrage, si ce bon Dieu, qui se l'était choisie, ne l'eût assistée d'une

grâce toute particulière. Elle trouva une vieille demoiselle qui servait chez

le baron des Francs, laquelle n'oublia rien pour flétrir par ses artifices

cette belle fleur croissante. Elle lui voulait apprendre des fards et des choses

encore bien plus pernicieuses ; car on la soupçonnait d'user

d'enchantement, et l'on a eu de grands indices de le croire. Comme elle vit que

cette jeune demoiselle ne voulait point adhérer aux choses qu'elle lui

proposait, et que d'ailleurs elle connaissait en elle un courage fort haut et

généreux, elle dressa sa batterie d'un autre côté, et lui promit, si elle la

voulait croire, qu'elle viendrait à bout de lui faire épouser un très-grand

seigneur et des premiers du Poitou.

Ce fut ici véritablement que notre Bienheureuse eut un [14] besoin

particulier de la grâce céleste. Elle avait souvent recours à la très-sainte

Vierge, qu'elle avait prise pour sa Mère dès son enfance, et elle a cru toute

sa vie que c'était par l'aide de cette divine Mère des orphelins qu'elle avait

échappé des filets de cette mauvaise créature, laquelle elle avait en

très-grande aversion ; aussi fit-elle tout son possible pour faire que

Madame la baronne des Francs, sa sœur, la congédiât ; mais elle avait plus

d'artifices pour se maintenir là dedans, que la jeune fille de force pour l'en

faire sortir, quoiqu'à la fin l'on se repentît de ne pas l'avoir crue. Cette

créature fit une fin très-malheureuse, après avoir mené une vie artificieuse et

méchante et grandement nuisible à plusieurs filles qui, n'ayant pas été si

sages que notre Bienheureuse, se laissèrent enchanter par cette mauvaise

sirène.

II lui arriva une autre chose chez Monsieur son beau-frère, crû elle

fit paraître son grand amour à l'Église. Ce fut la recherche importune d'un jeune

seigneur huguenot, lequel était ami juré du baron des Francs, et croyait par sa

faveur épouser cette aimable fille ; et comme il la voyait fort pieuse et

zélée pour la foi, il feignit d'être catholique pour venir à bout de son

dessein. Mais la sacrée Vierge n'abandonna pas sa chère fille, et lui obtint de

Dieu une telle lumière, qu'il lui semblait lire au cœur de ce jeune

gentilhomme, qu'il n'avait pas la vraie foi romaine ; et, quoiqu'il fût

bien fait en toutes les grâces et perfections extérieures qui rendent un homme

de condition accompli, elle ne put jamais avoir que de l'aversion à sa

recherche, aversion causée par la vue que Dieu lui donnait, que le cœur de ce

poursuivant était dans l'erreur. Cette même aversion s'augmentait toujours,

voyant par le Poitou tant de monastères, d'églises et de chapelles ruinées,

profanées et brûlées par les huguenots. Cette Bienheureuse nous a dit souvent,

avec une grande simplicité, « qu'elle avait un tel regret de voir ces

églises en ce piteux état, qu'elle ne pouvait s'empêcher de [15] pleurer en les

voyant, et que parfois elle n'osait ôter son masque, parce que l'on connaissait

qu'elle avait pleuré ; et l'on faisait des enquêtes, quel mécontentement

elle pouvait avoir chez Monsieur son beau-frère », auquel elle n'en donna

jamais autre que le refus absolu d'épouser ce jeune seigneur, disant ingénument

à M. des Francs, « qu'elle élirait plutôt une prison perpétuelle que le

logis d'un huguenot pour son séjour, et plutôt mille morts l'une après l'autre,

que de se voir liée par le mariage à un ennemi de l'Église. » Fermeté qui

la faisait beaucoup souffrir ; mais elle le faisait toujours avec beaucoup

de sagesse et de retenue. Enfin, ce jeune seigneur n'ayant plus d'espérance de

pouvoir ébranler la constance de cette aimable fille, leva le masque de son

hypocrisie, et déclara ouvertement qu'il était hérétique et des plus obstinés.

Il tardait à notre Bienheureuse Mère de retourner à Dijon, à cause des

importunités et recherches que l'on faisait d'elle, qui étaient agréées de

Monsieur le baron, son beau-frère, et qu'elle voyait bien ne devoir pas l'être

de Monsieur le président son père, lequel, par une heureuse rencontre, la fit

revenir chez lui lorsqu'elle s'y attendait le moins. Elles se séparèrent,

madame la baronne des Francs et elle, avec de grands ressentiments, ayant vécu

ensemble dans une si grande union et bonne intelligence, qu'elles n'avaient

jamais eu une parole de travers ni de conteste ; aussi, notre Bienheureuse

Mère la regardant comme sa sœur aînée, lui obéissait ainsi qu'elle eût fait à

sa propre mère. Étant de retour à Dijon, dans toutes les honnêtes libertés et

divertissements permis aux demoiselles de sa condition, elle fut beaucoup

recherchée en mariage, et se comporta avec tant de sagesse et de modestie envers

ses poursuivants, qu'elle parut sans volonté que celle de Monsieur son père,

dans l'esprit duquel le baron de Chantal s'était insinué, et avait gagné sa

bienveillance et son estime, du temps [16] de la Ligue, par son extraordinaire

vaillance et fidélité au Roi.[5]

Ce fut à ce brave seigneur que notre Bienheureuse Mère fut donnée en

mariage, étant âgée d'environ vingt ans, et le baron de Chantal de vingt-sept à

vingt-huit, et ce fut l'un des plus accomplis mariages qui aient été vus, l'un

et l'autre partis étant parfaitement doués de corps et d'esprit, des plus

aimables qualités, recommandable en la noblesse.[6] Quant à notre Bienheureuse Mère, elle était

de riche taille, d'un port généreux et majestueux, sa face ornée de grâces, et

d'une beauté naturelle fort attrayante, sans artifice et sans mollesse ;

son humeur vive et gaie, son esprit clair, prompt et net, son jugement

solide ; il n'y avait rien en elle de changeant ni de léger. Bref, elle

était telle qu'on la surnomma la dame parfaite ; et ce fut avec regret

universel qu'on la vit sortir de Dijon pour aller demeurer à Bourbilly,[7] qui est le château où résidait d'ordinaire

le baron de Chantal.

CHAPITRE IV.

de sa demeure à la

campagne, ou elle prend le soin de son ménage.

Après toutes les bienvenues et réjouissances, le baron de Chantal, qui

avait donné son cœur à sa chère épouse, voulut aussi lui donner tout le soin de

sa maison, où il n'y avait pas peu de besogne. Elle y eut une extrême

répugnance, car elle n'avait jamais su ce que c'était que soucis, sinon par

ouï-dire ; et il lui fâchait extrêmement de sacrifier sa liberté innocente

aux tracas embarrassants du soin d'un ménage. Le baron de Chantal, qui avait

l'esprit fort sage, lui dit un jour fort sérieusement, « qu'il fallait

qu'elle se résolût à porter ce fardeau, que la femme sage édifie sa maison, et

que celles qui méprisent ce soin détruisent les plus riches. » Pour

l'engager à se résoudre au soin de la maison, il lui donna l'exemple de feu la

baronne de Chantal, sa mère, femme d'incomparable vertu [18] et constance, et

ce serait faire tort à la générosité de ses actions de les laisser ensevelies

avec elle. C'était une demoiselle de très-bon lieu, qui avait été élevée à la

suite d'une des premières princesses de France, et, par conséquent, dans des exercices

bien éloignés des soins domestiques ; néanmoins, quand elle eut épousé M.

de Chantal, père du mari de notre Bienheureuse, voyant qu'elle entrait dans une

maison fort embrouillée d'affaires, elle en prit le soin avec tant de

vigilance, que dans peu de temps elle y mit un bon ordre. Cette dame était un

modèle de vertu qui n'avait retenu de la cour que l'honneur et la civilité.

Dieu la voulant rendre un exemplaire de patience, permit qu'il lui vînt un

cancer au sein, mais si malin qu'il lui mangea toute la poitrine, et même

descendit le bras jusqu'au défaut des côtes. Le respect qu'elle portait à son

mari fit que jamais elle ne dit mot de son mal, et trouva invention, sous

prétexte de quelque mal d'estomac, de porter toujours la nuit des brassières bien

jointes et lassées devant. Tous les matins, sa demoiselle lui donnait de petits

linges blancs, sans qu'elle retirât jamais les sales, car cette vertueuse dame

passait seule en son cabinet, et se pansait elle-même, mettant d'ordinaire de

petites tranches de viande fraîche sur son cancer, afin que ce mal impiteux

dévorât cette chair étrangère au lieu de la sienne ; ainsi elle entretint

son mal plusieurs années avec tant de soumission à la volonté de Dieu, de

courage et d'adresse, que créature du monde ne s'en aperçut. Il est vrai que

souvent l'on connaissait qu'elle avait pleuré, sans que l'on en sût la

cause ; ce qui fit un jour hasarder le baron de Chantal, son fils, de lui

dire : « Madame, jusqu'à quand serai-je si malheureux que de vous

voir affligée sans savoir le sujet de vos douleurs ? » Elle lui

répondit : « Ha ! mon fils, que voulez-vous que je vous

dise ? je suis une charogne vivante, mais Dieu le veut. » Jamais

depuis il n'osa l'interroger du sujet de sa tristesse.

Or, enfin voyant que ce mal dévorait jusqu'aux flancs, un jour [19] que

M. de Chantal, son mari, était parti pour aller en voyage, elle fit venir les

médecins et chirurgiens, et leur découvrit le mal qu'elle ne pouvait plus

celer, les priant que, s'ils y pouvaient apporter du remède, ils expédiassent.

Ils furent émerveillés de la patience de cette dame, quand ils virent cet

effroyable mal, la cure duquel ils ne voulurent point entreprendre sans le

consentement de M. de Chantal, lequel on envoya quérir. Quand il fut arrivé,

jamais homme ne fut plus étonné ni femme plus assurée : « Monsieur,

lui dit-elle, je vous demande pardon de vous avoir celé mon mal ; j'ai cru

jusqu'ici bien faire, pratiquant la patience chrétienne, souffrant entre Dieu

et moi ; mais j'ai eu crainte enfin d'être homicide de moi-même si je n'y

faisais apporter quelque remède. » M. de Chantal, blâmant avec larmes son

silence, la voulait mener à Paris pour la mettre entre les mains des médecins

du Roi. « Non, Monsieur, dit-elle, il faut seulement que vous permettiez

aux médecins d'ici qu'ils fassent ce qu'ils pourront ; après,

Notre-Seigneur fera ce qu'il voudra. »

On la voulait lier en son lit pour lui appliquer le feu et le

fer ; mais elle ne voulut point, disant que « la raison et la crainte

de Dieu sont les plus fortes ligatures qu'une femme chrétienne puisse

avoir ; que l’on ne craignît rien, qu'elle était tout accoutumée à la

souffrance par le regard du crucifix. » Le chirurgien commença donc

à faire son office, coupa toute la chair corrompue et gâtée, allant jusqu'à la

chair vive ; puis on appliqua le feu partout. Tandis qu'on faisait celle

douloureuse opération, cette généreuse dame, tenant ses yeux au ciel, ne se

recula jamais, ni ne dit un seul mot qui témoignât qu'elle ressentît ces

cuisantes douleurs. Après cette cure, la chair revint, et elle crut d'être

entièrement guérie. Mais, comme les chirurgiens avaient laissé du cancer aussi

gros qu'une demi-noisette au bout d'une côte qu'ils n'avaient osé couper,

crainte d'offenser les parties intérieures ; quand tout le reste du mal

[20] fut guéri, ce bout de côte commença à pulluler, et, en un an, emmena cette

dévote dame en l'autre vie, plusieurs années avant que son cher fils fût marié.

Notre Bienheureuse fut si touchée du récit de la vertu de cette belle-mère,

que, dans le regret de n'avoir pas joui de sa conduite et de sa douce présence,

elle se résolut, dès ce jour-là même, de se rendre son imitatrice, et, sans

plus disputer, se chargea des affaires et des soins de la maison.

CHAPITRE V.

comme elle se

comportait en son ménage, et le bon ordre qu'elle mit en sa maison.

Elle ceignit ses reins de force et fortifia son bras pour entreprendre

la charge de cette maison, où, comme dans un ménage de garçon, elle trouva

toutes choses fort mal réglées ; car il est à noter que M. de Chantal, le

père, faisait ménage à part, à Montelon, et son fils à Bourbilly, et brûlait

ainsi la chandelle par les deux bouts. Cette femme diligente fut une couronne à

son mari, le cœur duquel se fiant en elle, elle entreprit avec joie et

générosité de régler sa maison.

La première chose qu'elle ordonna, fut que la messe de fondation qui

est en la chapelle du château, et laquelle par négligence ne se disait presque

plus, se dirait tous les jours. Après, elle mit ordre à l'ordinaire et aux

gages des serviteurs et servantes, le tout avec un esprit si raisonnable que

chacun était content. Elle ordonna que tous les grangers, sujets, receveurs et

autres, avec lesquels on aurait à traiter, s'adresseraient immédiatement à elle

pour toutes les affaires.[8]

Si elle régla sa famille, ainsi fit-elle de sa personne ; car se

voyant aux champs, et dans une maison de grandes affaires et dépens, elle ne

voulut pas, comme les dames mondaines, chercher nouvelle parade d'or et de

soie, ains comme la femme [22] forte, elle se contenta du lin et de la laine,

ne faisant plus faire d'habits de soie ; les fêtes, quand il fallait

paraître, elle se servait des siens de fille et de ceux de ses noces. Hors de

là, elle ne portait que du camelot et de l'étamine, et cela avec tant de propreté,

de grâce et de bienséance, qu'elle paraissait cent fois plus que plusieurs

autres qui ruinent leurs maisons pour porter des affiquets ; aussi

n'avait-elle point de nécessité de mendier son lustre des curiosités du

vêtement. Dès le jour qu'elle prit le soin de sa maison, elle s'accoutuma à se

lever de grand matin, et avait déjà mis ordre au ménage, et envoyé ses gens au

labeur, quand son mari se levait. Tous les jours, elle et la plupart de ceux de

sa famille entendaient messe en la chapelle du château ; mais les fêtes et

dimanches, à cause de l'édification du voisinage, elle allait à la paroisse,

bien qu'elle fût éloignée de demi-lieue. Quelquefois son mari la voulait

retenir, lui disant « qu'elle satisfaisait aussi bien au commandement de l'Église,

oyant messe en sa chapelle, que d'aller si loin » ; mais elle lui

répliquait « que la noblesse doit donner exemple aux paysans, de

fréquenter les églises et assister au divin service, outre qu'elle disait avoir

une particulière satisfaction d'adorer Dieu avec tout le peuple. » Ainsi

non-seulement elle ne se laissait pas divertir, mais elle engageait

insensiblement et M. de Chantal et les compagnies qui étaient d'ordinaire chez

elle, d'aller à la paroisse. Quand M. de Chantal voulait aller à la chasse de

grand matin l'été, les jours de fête, elle avait une vigilance non pareille de

lui faire ouïr messe avant de partir, et de même à tous ceux de sa suite, ayant

toujours été singulière en cette inclination de veiller que personne, tant qui

se pouvait, ne perdît la sainte messe, non pas même les jours d'œuvre. A partir

de là, elle ne paraissait pas des plus dévotes, et nous a quelquefois dit en se

plaignant de son indévotion, qu'elle ne pensait qu'à observer les Commandements

de Dieu et de l'Église, à contenter son mari, et aux affaires de sa maison. Sa

lecture ordinaire [23] était la Vie des Saints, quelquefois et

d'ordinaire les Annales de France, ou quelque autre histoire moralement

bonne ; car, quant aux mauvais livres, elles ne les a jamais lus, ni voulu

souffrir dans sa maison, en ayant brûlé plusieurs qu'elle y trouva.

L'œuvre de piété où elle parut la plus attentive durant le temps de son

mariage, fut la miséricorde envers les pauvres ; et a dit en confiance,

« qu'elle demandait d'ordinaire ses nécessités avec plus de liberté à

Notre-Seigneur, quand, pour l'amour de lui, elle avait donné l'aumône à un

pauvre. » L'année de la grande famine, sa charité éclata tout à fait,

donnant tous les jours une aumône générale de potage et de pain à tous ceux qui

se présentaient, qui étaient en très-grand nombre ; les pauvres venant de

six et sept lieues à la ronde chercher leur pain quotidien vers cette soigneuse

ménagère, qui voulait faire tous les jours cette distribution elle-même. Et

afin que cela se fit avec plus d'ordre, elle ordonna que dans sa basse-cour

l'on fit une seconde porte, faisant entrer les pauvres par l'une et sortir par

l'autre, quand ils avaient reçu l'aumône. Quelques-uns, après avoir pris leur

prébende et après être sortis, faisaient promptement le tour du château, et

retournaient à la porte de l'entrée, prenant par ce moyen jusqu'à deux et trois

fois l'aumône, consécutivement ; leur bienfaitrice connaissait fort

clairement cette tromperie, mais elle n'avait jamais le courage de leur en

faire confusion ni de les éconduire, et disait par après qu'elle pensait en

elle-même : « Mon Dieu, à tout moment je mendie à la porte de votre

miséricorde ; voudrais-je bien à la seconde ou troisième fois être

rechassée ! Mille et mille fois vous souffrez bénignement mon importunité ;

n'endurerais-je pas celle de votre créature ? » Elle prenait

elle-même les écuelles des pauvres, et les remplissait de potage, leur donnant

à même temps le pain qui était coupé dans des corbeilles, à l'avantage. Outre

cette charité commune et publique, elle pourvut à la nécessité de plusieurs

familles honorables qui avaient honte d'aller aux [24] portes, leur envoyant

tous les jours en secret un pain entier d'une certaine grosseur, ou un

demi-pain, selon le nombre de ceux qui étaient là dedans.

Quand cette pieuse nourrice des pauvres eut longuement froissé son pain

aux faméliques, et donné nourriture aux petits, d'autant qu'elle n'avait que la

provision ordinaire de blé, elle voulut visiter ses greniers, pour voir si elle

pourrait continuer sa charité (car l'on faisait quatre fois la semaine au four

pour les pauvres). Elle trouva qu'il ne restait plus qu'un seul tonneau de

farine de froment et fort peu de seigle, qui est très-bon en l'Auxois. Elle ne

s'étonna point, mais fut inspirée de se confier en Dieu, lequel pourvut à son

besoin, et la farine de froment et le peu de seigle furent multipliés six mois,

durant que la famine continua, et que l'on persévéra à faire l'aumône. Et quand

Dieu eut ramené le bon temps, les domestiques allaient voir, par merveille, ce

petit monceau de blé auquel il ne semblait pas qu'on eût touché depuis la

visite que leur bonne maîtresse en avait faite. Nous l'avons ouï raconter,

comme un vrai miracle, à quelques-uns d'entre eux ; et ayant conjuré notre

Bienheureuse Mère de nous dire comme cela s'était passé, elle nous le raconta

tout comme nous le venons de déduire, ajoutant par son humilité qu'elle avait

toujours attribué cette grâce à la grande vertu et dévotion d'une sienne

servante, nommée dame Jeanne, aux prières de laquelle elle se confiait

grandement[9]... [25]

Elle était sévère à bannir le vice de sa maison, mais extrêmement

bénigne pour ceux desquels les fautes n'étaient pas malicieuses, et avait des

adresses toutes particulières pour adoucir l'esprit de son mari, quand elle

voyait qu'il se fâchait contre quelqu'un, ou voulait faire quelque châtiment

par promptitude, ce qui faisait que M. de Chantal lui disait souvent :

« Si je suis trop prompt, vous êtes trop charitable. » Quelquefois il

faisait mettre des paysans dans la prison du château, qui était malsaine, à

cause de son humidité ; quand c'était pour des sujets qu'elle jugeait trop

minces, après que tous ceux du logis étaient retirés, elle faisait sortir le

prisonnier et coucher dans un lit, et le lendemain, de grand matin, pour ne pas

déplaire à son mari, elle remettait le prisonnier dans la prison, et en allant

donner le bonjour à M. de Chantal, elle lui demandait si amiablement congé

d'ouvrir à ces pauvres gens, et les mettre en liberté, que quasi toujours elle

l'obtenait.

C'est une grande marque de sa prudence et douce conduite, qu'en huit

ans qu'elle a demeuré mariée, et neuf ans au monde après son veuvage, elle n'a

presque point changé de serviteurs ni de servantes, excepté deux qu'elle

congédia pour ne les pouvoir faire amender de quelques vices auxquels ils

étaient adonnés. Elle n'était point crieuse, ni maussade parmi ses

domestiques ; sa vertu la faisait également craindre et aimer.

Bref, sa maison était le logis de la paix, de l'honneur, de la civilité et

piété chrétienne, et d'une joie vraiment noble et innocente.

CHAPITRE VI.

combien vertueusement

elle se comportait en l'absence de son mari.

Il est vrai que la joie de notre Bienheureuse Mère était souvent

interrompue par les longs séjours que le baron de Chantal faisait à la cour, et

parmi les armées.[10] Quand il s'en allait, notre sage Léodamie

lui laissait emporter tous ses plaisirs, et n'en pouvait quasi prendre aucun

hors de sa conversation, Dieu ayant rendu leurs chastes amitiés si sincères, si

véritables et si réciproques, qu'il n'y eut jamais entre eux deux,

non-seulement aucun débat, mais pas même de volontés contraires, ainsi que

l'ont assuré les domestiques et notre Bienheureuse elle-même. Quand ce cher

mari était absent, notre Bienheureuse Mère ne sortait point de son logis pour

aller en aucune visite, sinon de quelque proche voisine. Elle ne prenait plus

de soin de s'habiller, coiffer et agencer comme elle faisait d'ordinaire, parce

que son mari le voulait ; et quand on lui en faisait la guerre : [27]

« Ne me parlez pas de cela, disait-elle ; les yeux à qui je dois

plaire sont à cent lieues d'ici ; ce serait inutilement que je

m'agencerais. »

Bourbilly était un château de toutes sortes d'honnêtes passe-temps, de

jeux, de chasses, de promenades, si bien que c'était le rendez-vous de toute la

noblesse des environs et des meilleures compagnies de la ville de Semur. Quand

M. de Chantal était absent, il ne se parlait plus chez lui ni de jeux, ni de

chasses, ni de compagnies superflues ; si quelque honorable visite

arrivait, on était reçu de notre Bienheureuse avec toute civilité, mais avec

tant de modestie et de réserve, surtout envers les jeunes gens, que cela seul

leur faisait connaître qu'il n'était pas temps d'aller chercher là dedans des

passe-temps et divertissements. Elle était sagement et saintement incivile en

cet endroit ; en voici un exemple : Il y avait un jeune seigneur,

grand ami de M. de Chantal, mais que le démon rendait passionné de notre

Bienheureuse, et avait entrepris de la poursuivre jusqu'au non plus, quoique la

rare modestie de cette jeune dame le tînt en telle captivité, qu'il n'osait

déclarer son infâme passion que par des subtilités ; quand M. de Chantal

était chez lui, ce jeune seigneur n'en bougeait, sous prétexte de la chasse.

Une fois qu'il était parti pour aller en voyage, ce pauvre passionné voulut

tenter fortune, et alla visiter notre Bienheureuse, laquelle le reçut en

qualité d'ami du baron de Chantal ; le soir s'approchant, et voyant qu'il

se jetait sur des discours à sa louange, par une sainte finesse, sans lui faire

seulement connaître qu'elle connaissait la passion qui le poussait, elle lui

dit qu'elle était marrie que le baron de Chantal ne fût chez lui pour

l'entretenir et divertir ; que pour elle, comme femme absente de son mari,

elle n'avait aucune joie ; c'est pourquoi il ne perdrait que de

l'importunité si elle s'absentait ; qu'il fallait qu'elle allât pour

quelque affaire chez une demoiselle sa voisine ; qu'elle laissait des gens

au logis pour le servir [28] ce soir-là, et là-dessus monte à cheval pour aller

coucher ailleurs. Le pauvre gentilhomme, d'autre côté, monta à cheval si confus

et si étourdi en son esprit de l'éclat de cette grande vertu, que jamais depuis

il n'osa aborder cette vertueuse dame en l'absence de son mari.

Cette Bienheureuse Mère a dit elle-même en confiance,

« qu'aussitôt que M. de Chantal s'absentait, son cœur et toutes ses

affections se tournaient vers Notre-Seigneur » ; aussi en ce

temps-là, elle paraissait fort dévote : « Dès que je ne voyais pas M.

de Chantal, dit-elle, je sentais en mon cœur de grands attraits d'être toute à

Dieu ; mais, hélas ! je n'en savais pas profiter, ni reconnaître la

grâce que Dieu me présentait, et je faisais quasi aboutir toutes mes pensées et

mes prières pour la conservation et retour de M. de Chantal. » Quand ce

cher mari était de retour, la parfaite complaisance que notre Bienheureuse

avait pour lui faisait qu'elle oubliait ses dévotions précédentes, ne prenant

plus tant de temps pour prier Dieu ; tout le train et les compagnies

revenaient, et parmi ses distractions elle se trouvait comme auparavant, et

alla ainsi roulant jusques en l'année 1601, qu'en l'absence de ce cher mari,

elle fit de grandes promesses à Dieu, qu'à son retour elle se tiendrait ferme à

sa dévotion, comme il arriva ainsi que nous dirons ci-après.

M. de Chantal, au commencement de l'année susdite 1601, se retira de la

cour, pour n'être pas contraint d'obéir en une chose, laquelle il croyait

injuste. En partant, ce brave seigneur, qui avait une veine excellente à la

poésie, fit une chanson d'adieu aux dames de la cour ; nous l'avons

vue : il protestait au dernier couplet que la seule pensée des vertus de

sa chère moitié gravait dans son âme le mépris des vanités et grandeurs de la cour.

En effet, s'il eût voulu demeurer, l'on était prêt à le faire maréchal de

France, étant dans la haute faveur, tant pour son propre mérite qu'à la

considération de M. le président [29] Frémyot, son beau-père ; mais Dieu

avait d'autres desseins. Ce brave baron revint chez lui malade d'une

dyssenterie ; celle qui l'aimait si sincèrement en santé, témoigna combien

elle le chérissait fortement en cette maladie, qui fut grande. Toute sa

promenade était de sa chapelle au chevet du lit de son malade. Presque tous les

jours, ces deux âmes colombines s'entretenaient longuement du mépris de cette

vie et du grand bonheur de servir Dieu hors du tracas du monde. Le malade,

comme plus proche de sa fin, quoiqu'il ne le crût pas et qu'il n'y prît pas

garde, avait des sentiments plus pressants de l'éternité, et voulait qu'ils se

fissent une promesse réciproque, que le premier libre par la mort de l'autre

consacrerait le reste de ses jours au service de Dieu. Le cœur de notre

Bienheureuse ne pouvait ouïr parler de division, et détournait ce propos de la

mort, dès qu'il était entamé. Cependant le malade, après avoir tenu chambre

cinq ou six mois, reprit sa pristine santé ; l'appétit et le sommeil lui

étaient revenus, quand voici qu'une nuit, prenant un paisible repos, il songea

que, par certaine rencontre inopinée, l'on teignait son habit en pourpre, et se

voyait vêtu comme un cardinal ; le matin, il raconta son songe à notre

Bienheureuse Mère, ajoutant, selon son esprit martial, « que cela voulait

dire qu'il serait blessé en quelque bataille, et que son sang teindrait ses

habits. » Elle, qui avait l'esprit généreux et au-dessus des fantaisies

vulgaires qui s'amusent aux songes, ne fit que s'en rire. « Vraiment,

dit-elle, et moi j'ai songé que j'étais affublée d'un grand crêpe noir, comme

une veuve ; mais je vois bien que cela m'est provenu des longues

appréhensions que j'ai eues de l'issue de votre mal ; c'est pourquoi je

n'y fais point de fondement. » Le baron, que Dieu disposait à son prochain

départ de cette vie, ne lui répondit que par une dévote œillade vers le ciel.

De jour en jour il se portait mieux, si bien qu'on le croyait à cent lieues du

tombeau, et il le touchait du bout du doigt, sans le savoir lui-même.

CHAPITRE VII.

comme le baron de

chantal fut blessé à la chasse, et de son heureuse mort.

Nous pouvons quasi dire que la bonne santé du baron de Chantal fut

cause de sa mort, car un sien allié, son parfait et intime ami l'étant allé

féliciter de sa convalescence, lui persuada très-innocemment d'aller un peu à

la chasse, dans un petit bois voisin, pour se récréer et prendre l'air. Le bon

seigneur, qui aimait passionnément cet exercice, s'y accorda volontiers. Ils

allèrent à pied à une petite chasse qui s'appelle, en France, le traquet ;

comme ils étaient prêts à se poser pour attendre au détroit la bête fauve, ils

portaient leurs arquebuses bandées, amorcées, et le chien abattu. Le baron de

Chantal dit à l'autre qu'il prît garde qu'une branche des broussailles lui

pourrait bien faire quelque mauvais coup. Or, l'on ne sait pas si, à cause

d'une casaque de chasse, de couleur de biche, que le baron de Chantal portait,

l'autre le coucha en joue par méprise, le voyant passer à travers d'un hallier,

ou si en effet une branche, le trahissant, fit lâcher son arquebuse ; mais

voilà un coup fatal qui blesse à mort le pauvre baron de Chantal, lequel se vit

par cet accident vêtu de la pourpre de son sang. Ce funeste coup lui rompit la

cuisse, et lui enfonça des balles et des dragées dans les hanches :

« Je suis mort, dit-il, mon cousin, mon ami. Je te pardonne de tout mon

cœur, tu as fais ce mauvais coup par imprudence. » Après ce pardon si

généreux et si tranquille, il envoya quatre de ses serviteurs en quatre

diverses [31] paroisses, afin que, s'ils ne trouvaient pas le curé en l'une, ils

le trouvassent en l'autre pour le venir confesser et lui administrer les

derniers sacrements ; il en envoya un cinquième vers sa chère femme, mais

« hélas ! dit-il, ne lui faites pas savoir que je suis blessé à mort,

dites seulement que je suis frappé à la cuisse. » Ce messager trouva la